目次

推敲のすべて:初稿を作品に変える方法

最初から完璧に書ける人はほとんどいません。 初稿は整理されていない感情と思考を書き下ろした結果物で、不備が存在する可能性があります。 完成した作品を作るためには、繰り返し読み直して修正する過程が必要です。 推敲を通じて文章の全体的な流れを点検し、表現を改善しなければなりません。

推敲とは何でしょうか?

推敲(すいこう)の定義

文章を作る時に何度も考えて直し、磨くこと。または、そのような作業。中国唐時代の詩人賈島(かとう)が「僧推月下門」という詩句を作る際、「推」を「敲」に変えるかどうか迷い、韓愈(かんゆ)に出会ってその助言により「敲」に決めたという故事に由来します。

推敲は作成した文章を何度も読み返して修正することを指します。 日本では古来より「文は人なり」と言われ、丁寧な推敲こそが品格ある文章を生み出すとされています。

初稿から推敲、脱稿へと続く執筆プロセス

日本の伝統的な執筆には以下の段階があります:

- 初稿:思考を素早く文章に移す

- 推敲:内容を整え、構成を点検し、流れを強化する

- 校閲:専門的な観点から文章の正確性と適切性を確認する

- 脱稿:最終原稿を確定、出版・提出前の最後の点検

質の高い文章を書くためには、推敲の過程が不可欠です。

校正、校閲、潤文

推敲の過程には校正、校閲、潤文も含まれています。

校正とは

誤字脱字、文法、句読点などを直す作業です。文章を書いていると、うっかり間違えた単語が生まれることがありますが、このような機械的な誤りや不注意を見つける段階です。校正ソフトを活用したり、ワードプロセッサで執筆中にリアルタイムで校正できます。文脈とは関係なく間違った部分を見つける「表面的な誤り修正」に近いものです。

校閲とは

文章が不自然でないように整え、文法が正しいか確認する過程です。例えば、文章に「です・ます調」と「である調」が混在していると不自然です。このようなものを統一し、時制や主語・述語の呼応などを点検します。文法的要素だけでなく、文章に書かれた内容が事実かどうか確認することも校閲に含まれます。日本では特に、読者への配慮と正確性が重視されます。

潤文とは

文章をより滑らかで自然に直す作業です。意味は同じでも、より読みやすく、感情をよく伝える表現に整える過程です。例えば、「彼はとても速く走った」を「彼は矢のように駆け抜けた」に変えるのが潤文の例です。読者の没入度と作家の文体的個性が考慮されます。創作文において潤文は重要な要素です。

推敲の核心、文章の流れ点検

正しい単語と文章も重要ですが、文章全体の流れを検討することも忘れてはいけません。 文章の流れが良いということは、文章が最初から最後まで論理的によく繋がり、情報や感情が自然に伝わるという意味です。 主題文がよく表れているか、段落が主題をよく支えているか、段落間の転換が滑らかかを見る必要があります。 文章の方向性と構成力を正すことが推敲の核心です。

推敲チェックリスト

✔ 基本点検

誤字脱字・文法 主語述語の呼応 重複する単語、表現 過度に長い文章 不要な修飾語、接続詞

✔ 表現の改善

不自然な文章 伝達力、没入度 論理性、感情表現 読者への配慮

✔ 文章の流れ

文章の展開順序 段落分けの基準 追加すべき内容 削除してもよい内容

初稿をより良い文章に変える推敲のコツ

1. 慣れを避ける推敲戦略

同じ画面、同じ姿勢で読むと、既に読んだ文章なので脳で補正が起こり、間違った点を認識できません。第三者の目で確認する過程が必要です。この時、取れる戦略は以下の通りです。

✔ 印刷してみる

画面で見る時と実際の紙の質感で確認するのは違う感覚を与えます。印刷が面倒であれば、簡単にPDFに変換してみる方法もあります。モニターを通して見ることは同じですが、形態だけでも変わると新しい感覚で検討できます。

✔ 声に出して読む

目で読むのとは違い、声に出して読むと文章のリズムや言葉の不自然さを素早く感知できます。対話文が多かったり感情表現が重要な文章で効果的です。日本の伝統的な音読文化を活かした方法です。

2. 内容の流れを再構成する

「今私がこの文章を最初から書き直すとしたらどう書くだろうか?」と考えながら、文章の内容を整理することも役に立ちます。追加すると良い内容、変えると良い構造などが見えてきます。 核心内容をメモ紙に書いてみて、論理順序、展開順序で新しく整列してみてください。 ただし、実物のメモ紙で手作業で配置するのは面倒です。 執筆ツールであるTypeTagを活用して内容構成を変えてみることも方法です。

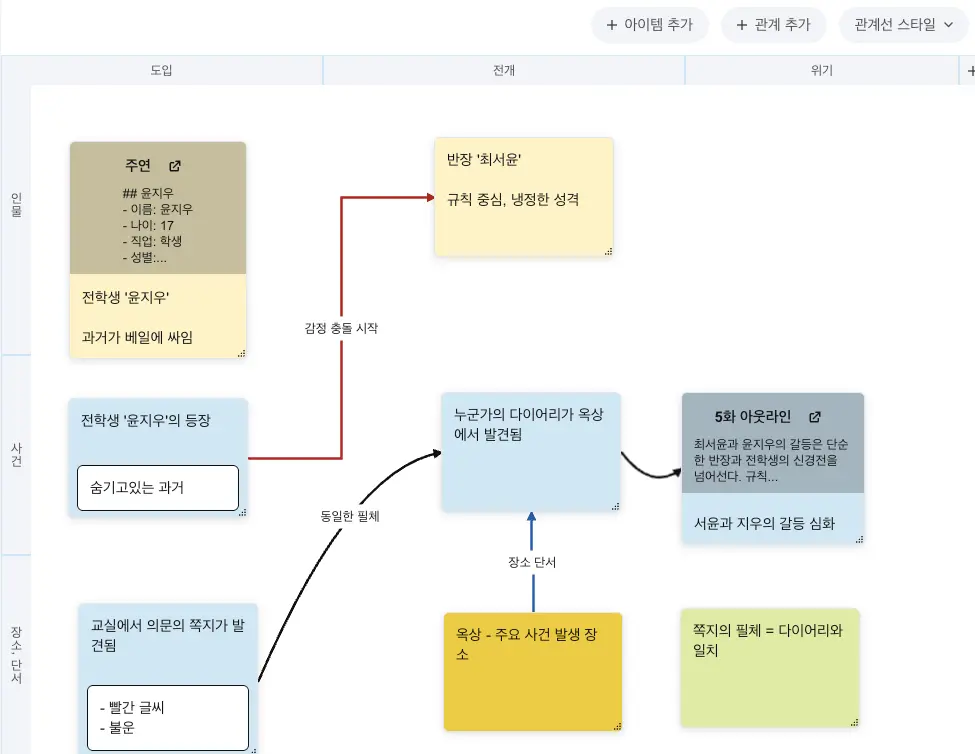

TypeTakにはアイテムを自由に配置できるボード機能を提供しています。

矢印を通じて、アイテムの関係を表現できます。

内容の構成や事件の展開、人物関係を表現するのに適しています。

x軸、y軸ラベリングも提供し、アイテムを明確に分類することもできます。

また、ボードのアイテムに文書をリンクさせ、既に作成された文書を再配置しながら内容を再構成してみることができます。

TypeTakにはアイテムを自由に配置できるボード機能を提供しています。

矢印を通じて、アイテムの関係を表現できます。

内容の構成や事件の展開、人物関係を表現するのに適しています。

x軸、y軸ラベリングも提供し、アイテムを明確に分類することもできます。

また、ボードのアイテムに文書をリンクさせ、既に作成された文書を再配置しながら内容を再構成してみることができます。

3. AIの活用

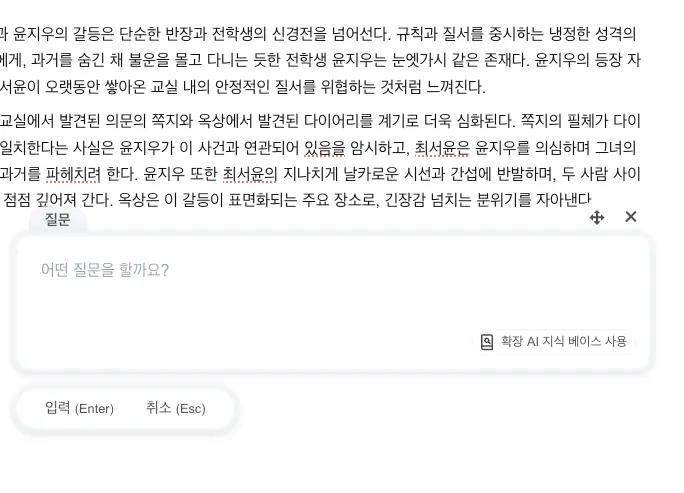

推敲にAIを活用してみることができます。 AIは最も手に入れやすい第三者の視線です。AIに気になる点を質問したり、フィードバックを要請してみてください。前述したTypeTakを利用できます。 ChatGPTに文章をコピーペーストして、別途文章を修正してみてください。 TypeTakでは推敲しながらすぐにAIの補助を受けることができます。

➡

⬇

文章の途中で質問すると、サイドウィンドウで回答を確認できます。

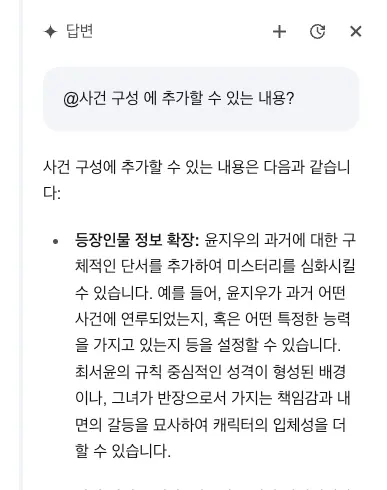

✔ 様々な語彙でワーディングを変える

推敲はワーディングを変えながらより良い文章を見つける過程です。しかし、人は慣れ親しんだ単語の枠内で似たような表現を使うようになります。豊富な語彙力を持つためには、普段辞書を身近に置き、本をたくさん読むなどの訓練過程が必要です。TypeTakを通じては個人の限界を超えて、使ったことのない表現を推薦してもらえます。

簡単なショートカットキーで、文章を変える表現を提案してもらい、方向キーで選択して交換できます。

簡単なショートカットキーで、文章を変える表現を提案してもらい、方向キーで選択して交換できます。

ウェブ小説作家になろうと挑戦しているデザイナーWasabiDogは以下のように話しました。

「私が持っている文体を自分で破ることは本当に容易ではありませんでした。しかし、TypeTakのAI文章推薦機能を通じてこの問題をある程度解決することができました。」

日本の美意識を大切にした推敲

推敲は技術的な作業であると同時に、日本の美意識である「もののあはれ」や「わび・さび」の精神を文章に込める過程でもあります。

完璧を求めながらも、あまりに技巧的になりすぎず、読者の心に届く自然な美しさを追求することが大切です。

謙虚な姿勢で自分の文章と向き合い、常により良い表現を探求する-これこそが日本的な推敲の在り方と言えるでしょう。

TypeTakは執筆過程にAIの補助を導入したサービスです。TypeTakの利用者の皆様はTypeTakを推敲で多く使用されています。TypeTakをご確認ください。